2023.8.9

【イベントレポート】N-2からはじめる上場準備~いつまでにどのような準備が必要~

N-2期はガバナンス体制の構築運用や内部統制フローの整備など、対応すべきことが多くあります。しかし細かいスケジュールの把握や、的確な対応方針を決定することはむずかしく、具体的な準備について詳しくない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は株式会社LayerX の内部統制アドバイザーの栗原氏に「1.内部統制構築のステップ」と、SaaS 企業で実際に経理担当者として IPO を経験したアルプ株式会社の塩田氏に「2.~N-2からIPO準備会社に入社~経理担当の体験記」を解説いただきました。

内部統制のポイント・IPO準備のスケジュールの2つのテーマについてわかりやすく説明していますので、IPOの知見がない経理の方・上場を控えた企業の方におすすめです。

目次

1.内部統制構築のステップ

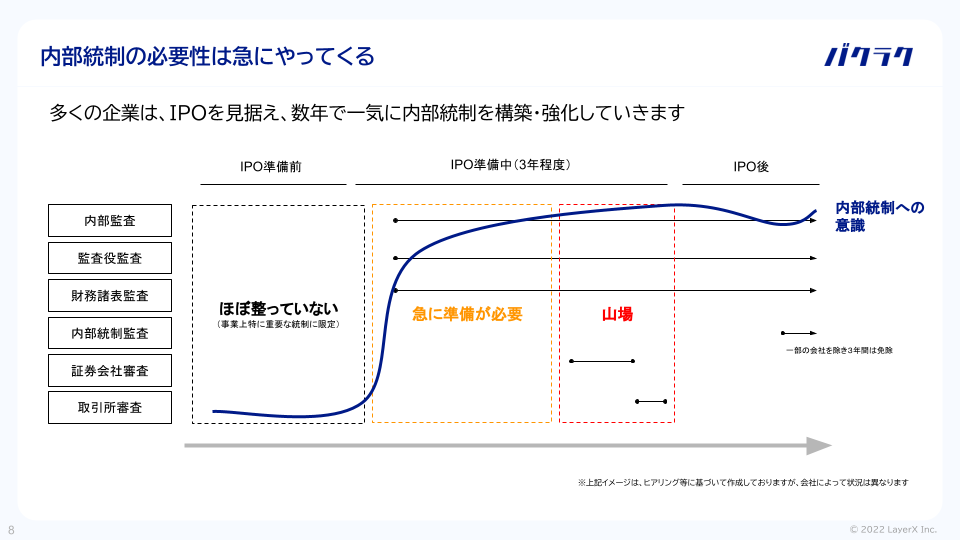

1-1.「内部統制の必要性は突然やってくる」

1-2.内部統制構築のステップ

1-3.リスク評価と対応の手順

1-4.内部統制評価における重要性

2.~N-2からIPO準備会社に入社~経理担当の体験記

2-1.IPOまでの実際の流れ

2-2.システム整備

2-3.業務整備

2-4.これからIPO目指す経理へ伝えたいこと

2-5.Scalebase紹介

登壇者紹介

栗原 達哉(くりはら たつや)

株式会社LayerX・内部統制アドバイザー

前職では全国の媒体社に対するwebメディアのコンサルティング業務に携わっていました。2022年より株式会社LayerXにジョインし、累計100社以上、幅広い業種・規模の企業の業務フローに応じた「バクラクシリーズ」の運用推進支援を担当。

塩田 堅人(しおだ けんと)

アルプ株式会社・ドメインエキスパート

2009年に大手私鉄シェアードサービス会社に入社し、経理業務に従事。2019年にSaaSのスタートアップ企業へ入社。経理業務を担当し2021年に上場を経験。2022年にアルプ株式会社に入社し、現在はドメインエキスパートとして開発業務を担当。

1.内部統制構築のステップ

1-1.「内部統制の必要性は突然やってくる」

内部統制とは、企業の経営の目標を達成するために必要なルールや仕組みを整備して運用を行うことです。大まかな流れは上図のようになりますが、スケジュールは企業の規模や業態によって異なります。IPO準備前はN-3期から課題の洗い出し・証券会社の選定を行っていく必要があります。

1-2.内部統制構築のステップ

内部統制の構築は

・基本的計画及び方針の決定

・内部統制の整備状況の把握

・把握された不備への対応及び是正

の大きく3つのステップに分けられます。それぞれについて詳しく紹介します。

基本的計画及び方針の決定

まず取締役会等で決まった会社の方針に対して、部署や事業といった各単位ごとにそれぞれ計画を立てる必要があります。具体的には配分された計画に対して責任者を置き、評価の範囲・管理体制・スケジュールをしっかりと確認していく必要があります。

内部統制の整備状況の把握

企業の現状を把握するために、既存で運用されている規定や、企業内で暗黙の了解となっている決まりなどのリストアップを行います。整備した状況は適宜記録を行い、フローチャート・業務記述書・リスクコントロールマトリクスなどで活用します。ルールを洗い出した後は、それぞれのリスクに対するカテゴリ分けや評価が必要になります。

把握された不備への対応及び是正

リスクを評価した際に出てきた課題に対処します。課題の存在を認識して終わりにするのではなく、実際に対応するところまでが必要になります。重要性の判断と適切なリスク評価、管理部門だけでなく現場負担も少ない業務設計やシステムの導入が実務上のポイントです。

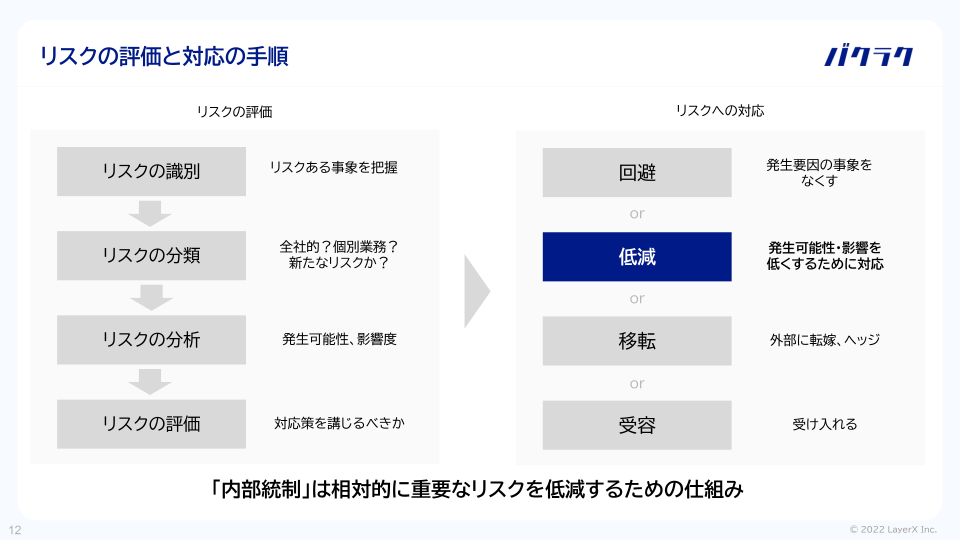

1-3.リスク評価と対応の手順

リスク評価は「識別→分類→分析→評価」の順で行います。

リスクで一括りにまとめるのではなく、それぞれに対して分析・評価を行うことが大切です。重大なリスクをいかに減らすか、が内部統制では非常に大事になってきます。

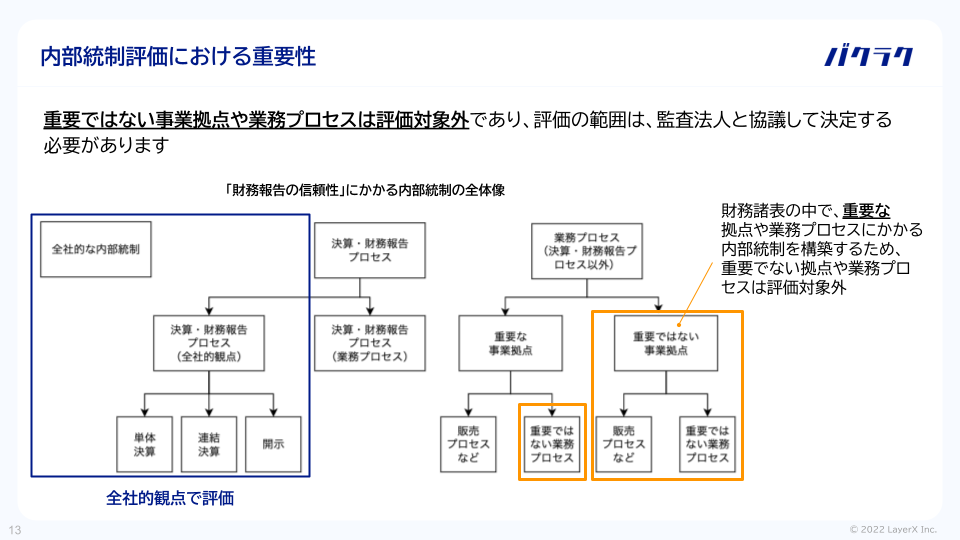

1-4.内部統制評価における重要性

重要ではない事業拠点や業務プロセスは内部統制に関しては評価対象外であり、評価の範囲は監査法人や証券会社と協議して決定する必要があります。

2.~N-2からIPO準備会社に入社~経理担当の体験記

アルプ株式会社の塩田氏からは前職で経験した上場について伺いました。

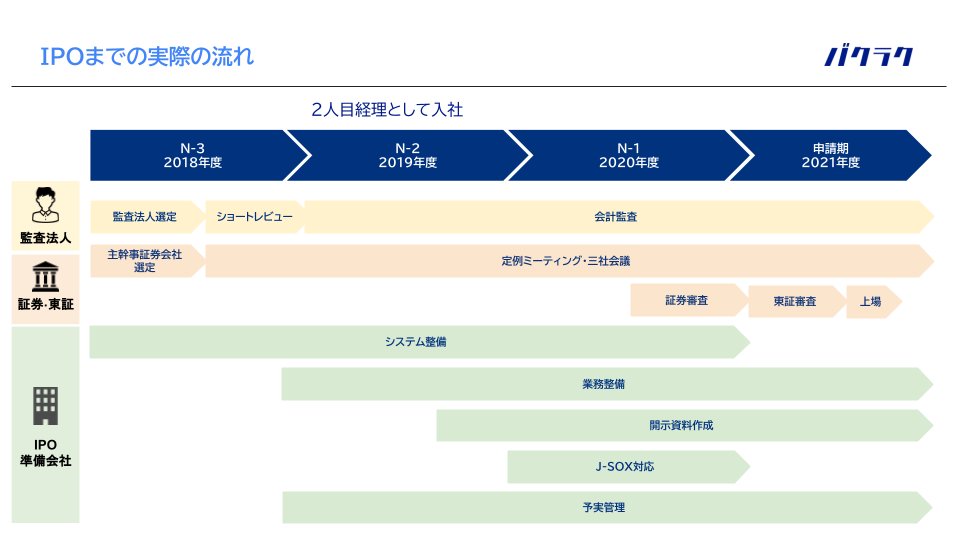

塩田氏は前職でIoTをサブスクで提供しているスタートアップ企業に務めており、2018年から上場準備をはじめ2021年に上場しました。塩田氏は2019年の第2四半期に2人目の経理として入社しました。ここではIPOまでの実際の流れ、流れの中で特に大切だったシステム整備・業務整備など、経理担当目線で伺います。

2-1.IPOまでの実際の流れ

「監査法人」「証券・東証」「IPO準備会社」ごとに分けて紹介します。

監査法人

監査法人はN-3期に選定を行い、期末にショートレビューを実施しました。上場するには2期分の監査証明が必要になり、それ以降は上場企業と同じように会計監査を実施しました。

証券・東証

N-3期に主幹部証券会社の選定を行い、定例ミーティングと三者会議を実施していました。ここでいう三者とは「証券会社・監査法人・IPO準備会社」を指します。そしてN-1期で主幹部証券会社からの証券審査を受けて、申請期に東証審査を経て上場という流れになります。

IPO準備会社

IPO準備会社は「システム整備」「業務整備」「開示資料作成」「J-SOX対応」「予実管理」の対応が必要です。今回のセミナーでは「開示資料作成」「J-SOX対応」「予実管理」を簡単に説明したあと、他の作業のボトルネックになりがちな「業務整備」と「システム整備」の2つを重点的にご紹介します。

開示資料作成

N-2期の第3四半期からトライアルとして作成を実施しました。当時の社内で資料をゼロから作成するリソースやスキルがなかったため、会計事務所に委託して作成していました。証券審査では適時開示体制が整備されているか、をかなり重点的に質問されました。ここに関して前職ではIR担当として証券会社出身の方をN-1期で迎え入れて体制整備を行っていました。

J-SOX対応

重要な勘定科目(売上・売掛金・棚卸資産)についてN-1期から3点セットの作成を行って監査を受けました。ここでは基準に沿って資料が用意できているか、ではなく実務上対応しているか、を多く聞かれた印象です。

予実管理

上場を目指す前から行ってはいましたが、精度が低かったためN-2期から見直しを行いました。N-1期までは経理担当が一人で予想値を作成していましたが、予実での乖離がとても大きいことが課題でした。そのため各部署に予想値を作成してもらい指定のフォーマットに入力してもらう運用に変え、精度を向上させました。予実管理は証券会社に最後まで精度を求められました。

以上を踏まえ「システム整備」「業務整備」についてです。

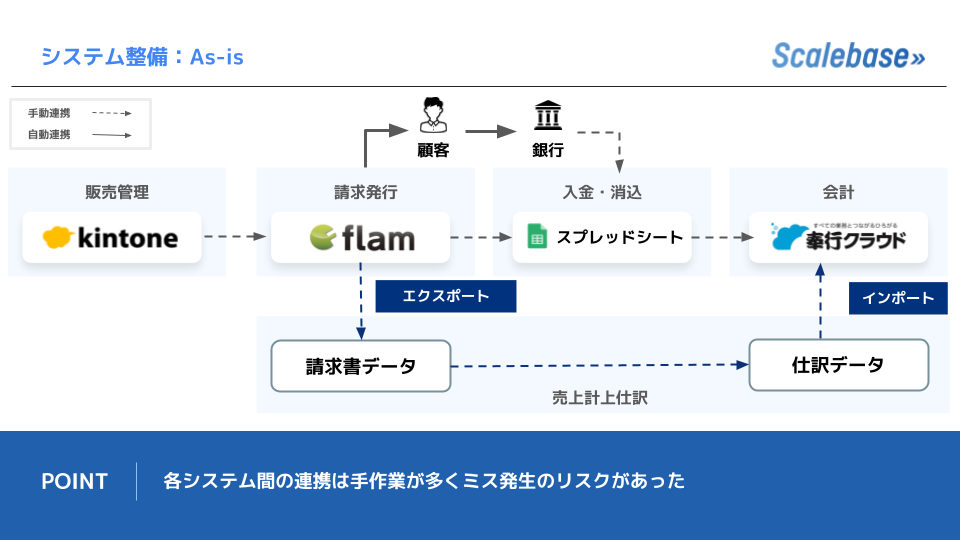

2-2.システム整備

システム整備といっても範囲が広いので、特に問題の多かった請求から売上計上までのプロセスにおけるシステム入れ替えについてご紹介します。

上図がシステム入れ替え前の状況です。

「販売管理システム→請求管理システム→スプレッドシート→会計システム」の流れでシステムを活用していました。しかし手作業による連携項目の多さから作業ミスが多く発生し、作業時間もかかっていました。

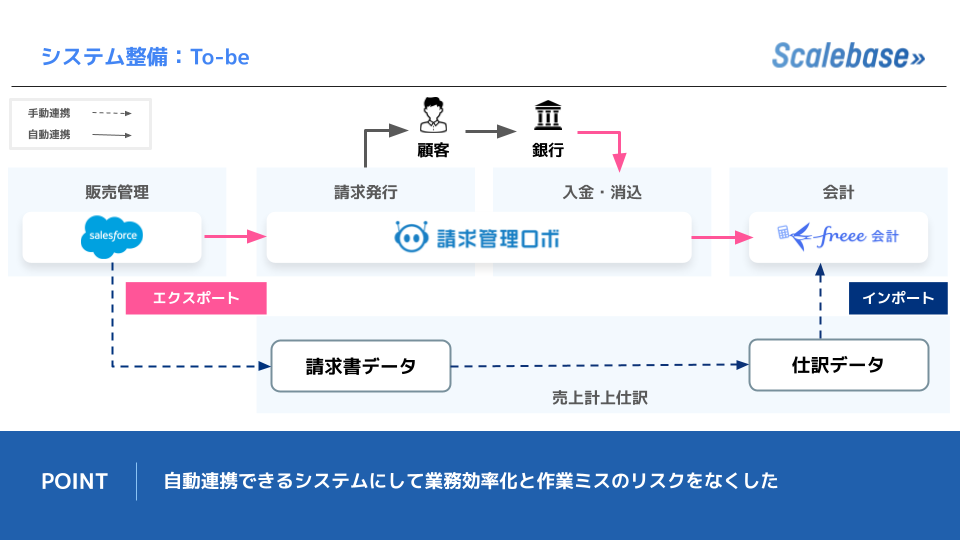

システム入れ替え後は自動連携により手作業がなくなり、工数削減とミス減少に成功しました。販売管理ソフトに関しては、エンジニアリソースがない状況で導入を進めてしまったため最初は全く軌道に乗りませんでした。N-2期に本番稼働しましたが、実際に安定稼働したのはN-1期のタイミングでした。

次に実際に使用していた販売管理・請求管理システム・会計システムの選定時の理由をご紹介します。

販売管理システム

販売管理システムは、「CRMとしての機能の豊富さ」「ダッシュボードの見やすさ」「レポート機能の自由度」を重視しました。前述したとおりここではエンジニアリソースの確保が重要です。

請求管理システム

請求管理システムは、「販売管理システムとの連携が可能」「自動消込機能」「会計システムとの連携が可能」を重視しました。特にここで選んだシステムには一括請求時に将来の売上を自動的に前受収益として認識できる機能があったため、経理としてはかなり助かりました。

会計システム

会計システムは「ワークフロー機能」「PublicAPI」を重視しました。ワークフロー機能は上場の際に必須の機能です。承認に必要な書類はすべて会計システムのワークフロー機能を使ってやり取りを行い、申請がされるとAPIでチャットアプリに流れてくるような運用をとっていました。

各システムを選定する上で、経理として意識したことは「他システムとの連携が柔軟」「ワークフロー機能がある」「締め機能がある」ことです。またすべてのシステムにおいて監査法人用のアカウントを発行しており、監査をスムーズに行えるようにしました。

2-3.業務整備

「販売管理システム→請求管理システム→会計システム」のシステム構造への入れ替えを行いました。しかし、各システムで不備が発生し、安定稼働するまでには時間を要しました。

ここでは3つのシステムを運用する上で実際に発生した課題と、どのように改善を行ったかを具体的にご紹介します。

前月決算で取り込んだ数値が変更されている

販売管理システムで発生した問題です。手作業でデータ検証を行っていましたが、データ数が多く時間がかかり苦労しました。ここではエンジニアに締め機能の開発を依頼し、実装することで対応を行いました。機能開発は実装まで多くの時間を要すため、最初から締め機能のあるシステムを導入することをおすすめします。

(しかし締め機能のあるシステムはエンタープライズ向けが多く、コスト面での不安があるのも事実です)

会計まで考慮できていないイレギュラーな請求の発生

請求管理システムで発生した問題です。改善前はイレギュラーが発生する度に相談を受け、対応を行っていました。しかし請求にはルールがなく標準化が難しかったため、経理が移動してフロー・運用の整備を実施することで改善しました。ツールを使用して業務フローを可視化し、過剰に対応していた部分は対応を停止するなどの業務整理を行いました。

会計論点が整理できていないまま取引を開始

会計システムで発生した問題です。スタートアップは動きが早いため経理は事後的に対応するというケースが多くなってしまいます。上場を目指す場合これでは業務が回らなくなってしまうため、経理や法務チームが事前に情報連携を受けられるような体制を整備しました。具体的には、経理を経営会議などに参加させることで情報が一番に入ってくる体制をつくりました。会社内での経理の地位を高めることが重要です。

以上の対応を行った結果、N-1期ではすべての業務領域で会計を考慮したフローを構築でき、スケジュール通りに決算を締めることができました。

2-4.これからIPOを目指す経理へ伝えたいこと

ここまでシステム整備・業務整備のポイントをお伝えしました。

以上を踏まえてIPOを目指す経理に伝えたいことを3つご紹介します。

システムを最大限活用する

業務フロー内に手作業が多く発生する場合、マニュアル統制を整備するのはかなり大変です。適切にシステムを導入し、システム統制を行うほうが人為的ミスも防げるためおすすめです。特にワークフローや締め機能といった会計に重要な機能を持ったシステムの採用は業務の円滑な進行に大きく関わってきます。上場直前に新たなシステムの導入を行うことはあまり好ましくないため、遅くともN-2期から始めてN-1期までには完了させる必要があります。

経理の業務領域はかなり広いことを認識する

ほぼすべての取引には会計論点が生じるため経理が主体的に業務整備を行う必要があります。業務領域を線引きすることなく、すべての業務に対して自分事化して取り組む姿勢が大切です。

受け身にならず攻めの経理を目指す

事後的に対応するのではなく、事前に相談される体制を整える必要があります。また経理が営業活動にブレーキをかけることは一般的にはいけないことだと言われていますが、上場を控えたスタートアップ企業であれば時と場合により取引形態を変更してもらう必要もあります。

前職では主力商品を「セールス・アンド・リースバック」、「所有権移転外ファイナンス・リース」、「転リース」の会計処理が合わさった取引にしたいといわれました。ここでは上場を数年後に控えた状況で既存のリソースで毎月正しく売上計上ができないと判断し、取引形態を変更して販売してもらうことにしました。開示情報を間違えるリスクを考慮しても物事を判断することも重要です。

2-5.「Scalebase」紹介

前職はサブスクリプションビジネスを展開していました。サブスクビジネスだと、顧客ごとにそれぞれ請求書を発行する必要があります。当時は販売管理システムを個別開発して請求対応を行っていました。しかしサブスクに特化したシステムというわけではなかったので、途中解約・プラン変更などのサブスク特有の処理が複雑になっていました。

今回ご紹介する「Scalebase」は、顧客ごとに異なる契約を管理できる機能を持ってるのが特徴です。

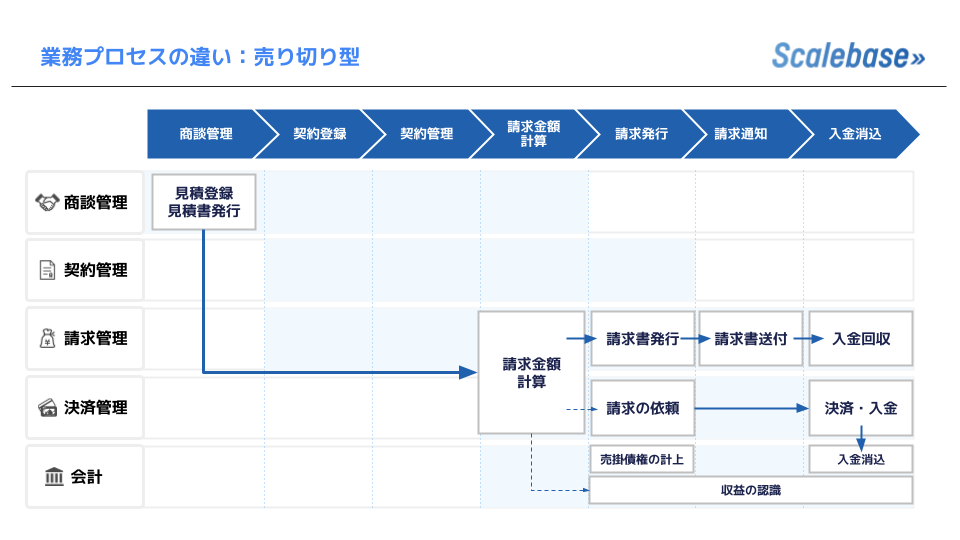

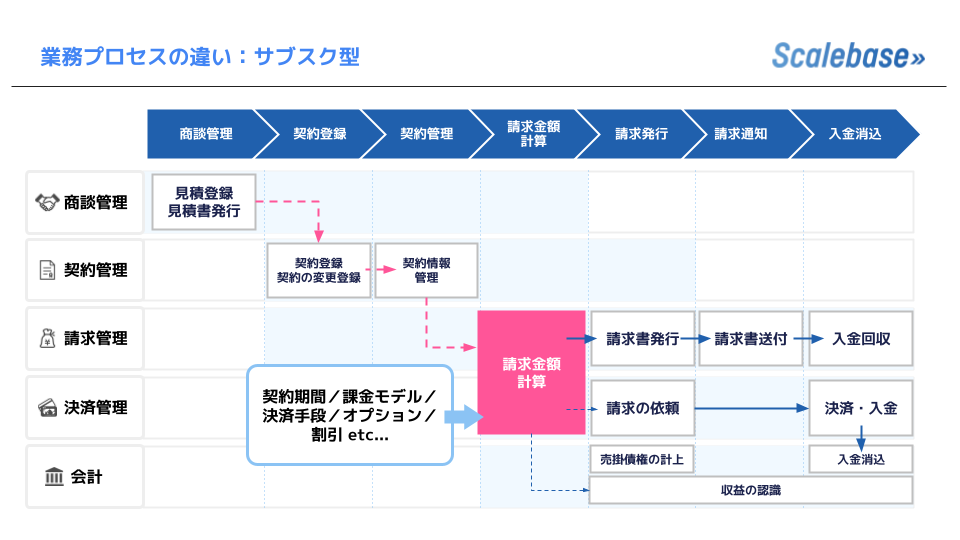

売り切り型とサブスク型

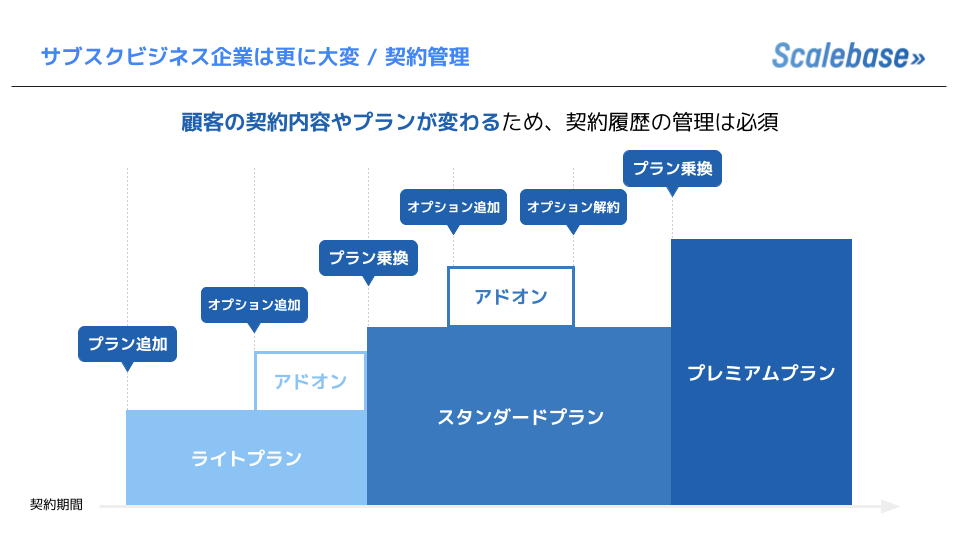

売り切り型ビジネスは商談を受注してから請求金額を計算するまでの間に特に個別の契約を管理する必要はありません。しかしサブスクビジネスの場合は、決まった契約から毎月請求が出る・顧客ごとに契約管理が分かれるため契約管理が必要になります。

契約管理に特化

「Scalebase」は契約管理に特化したシステムです。プラン変更・オプション追加といったサブスク特有の処理も簡単に行うことができ、同じ顧客がどのように契約推移を辿ったのかも契約履歴を見れば簡単に把握できるのが強みになります。

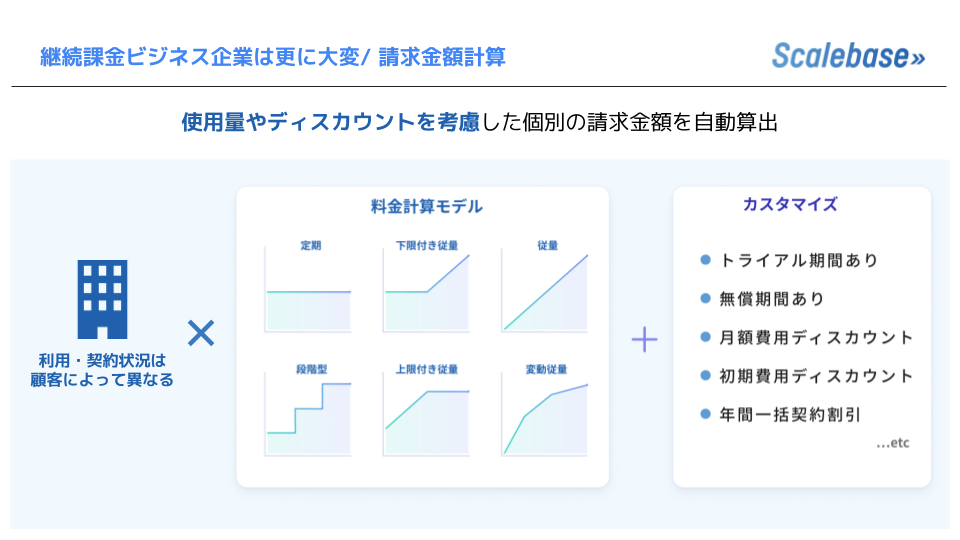

複雑な料金形態にも対応

また、従量課金などの複雑な料金計算も非常に得意です。サブスクで従量課金のサービスを提供している企業の場合、スプレッドシートで計算したものを請求管理システムに紐づけている、そのような方におすすめです。

経営サポート機能も充実

その他にも MRR などの経営指標や予想値まで把握することができ、経営のサポート機能も充実しております。

関連記事

LOADING...

まずは資料ダウンロードから

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

料金や機能など詳しくご案内します。